언제나 탁월함에 도전하기 위해 우리가 만들어 나가는 업무 방식 - 관계편

지난번 언제 탁월함에 도전하기 위해 우리가 만들어 나가는 업무 방식 - 업무편에 이어 이번에는 관계편입니다. FEVER팀이 Cycle을 진행하면서, 서로의 관계와 역할을 어떻게 가져갔는지에 대해 말씀드릴 예정인데요, 모두가 리더가 될 수 있는 Agile 조직에서 어떻게 소통을 진행했는지, 그리고 이 소통을 바탕으로 더 나은 의사 결정을 할 수 있게 되었는지 말씀드리겠습니다.

관계는 수평적으로, 일은 수직적으로

업무에 있어서는 극단적인 솔직함을 추구한다. 그리고 책임은 결정한 사람이 진다.

언제나 탁월함에 도전하기 위한, 관계에 있어서의 첫 번째 약속은 바로 ‘관계는 수평적으로, 일은 수직적으로’입니다. 이 약속은 FEVER Must 5중 하나로 선택한 이유는 바로 기진님이 얘기한 TmaxFintech Must 10중 하나인 ‘작전의 일관성’ 때문입니다.

작전의 일관성에 대해 잠깐 말씀드리자면, 기진님은 항상 ‘작전-실행-포장의 일관성에 집착해야 한다’고 말씀하셨어요. 기진님은 회사보다 강한 팀, 팀보다 강한 개인은 없다고 믿고 있었기 때문에, 전사적 큰 그림 속에서 유기적으로 움직이는 조직과 사람이 필요한 것이죠. 빠른 시간 내에 Service Prototype을 만들어야 하는 FEVER팀의 특성상 작전의 일관성은 누구보다 중요한 일이었는데요, 극단적인 솔직함을 바탕으로 치열하고 생산적인 토론을 진행하고, 그 기획의 최종 결정은 PM Manager인 신영님이, 사업과 프로젝트 최종 방향에 있어서는 CS Manager인 유진님이, 그리고 디자인과 Visualizing의 최종적인 결정은 UX Manager인 제가 내리고, 그 결과에 대한 책임은 모두 각자에게 있는 것이었죠.

한 번은 이런 적이 있었어요. 사용자의 발화를 자동으로 인식한다면 ËÖ의 Voice input을 없애버려도 되지 않을까?라는 논의였죠. ËÖ를 업무를 진행하는 개개인 중 한 명으로 인식하기로 결정했다면, 굳이 내가 상대방에게 “이제 말할게”라는 신호를 보낼 필요가 없다는 것이었죠. 생각해보면 우리도 누군가와 업무를 진행하거나 대화할 때, “이제 제가 얘기할게요. 준비됐어요?”라는 말을 하지 않는 것처럼요.

Input을 통해 입력해야 하는 사용자 경험에서, Input을 없애버린다는 것은 개인적으로도 센세이션한 사용자 경험이라고 생각했는데요, 그 아이디어를 채택하고 반영하기에는 고려해야 할 변수들이 너무나도 많았어요. ËÖ를 사용하는 공간 안에서 발생할 다수의 소음들, 다른 사람들의 목소리, 사용자의 혼잣말 등을 어떻게 인식하고 구분하느냐에 대한 경계선이 너무나도 모호하다는 것이었죠. 그 모든 상황을 고려할 수도 없을 뿐더러, 사용자의 목적과는 상관없는 음성을 ËÖ가 인식했을 때 사용되는 토큰도 무시할 수 없는 상황이었습니다.

여기까지만 본다면, 이 아이디어가 바로 채택되지 않았을 것이라 예상되는데요, 아직은 아닙니다. 최종 결정에 대한 권한은 기획을 총괄하는 PM Manager인 신영님에게 있었으니까요. 결과적으로 Voice input을 넣는 것으로 결정은 났지만, 제 기억으로는 한 두번 정도의 논의가 더 오갔던 것으로 기억해요. 하지만 결국 신영님은 몇 차례 논의 후 Voice input을 넣는 것을 최종적으로 결정했습니다.

어떤 결정이 더 나은지에 대해서는 감히 얘기할 수 없지만, FEVER팀은 서로가 수평적인 관계 속에서, 극단적인 솔직함을 추구하고, 최종 결정권을 가진 사람이 더 나은 선택을 도와주기 위한 관계를 만들어 나갔습니다.

이 내용은 FEVER star에도 반영되어 있어요

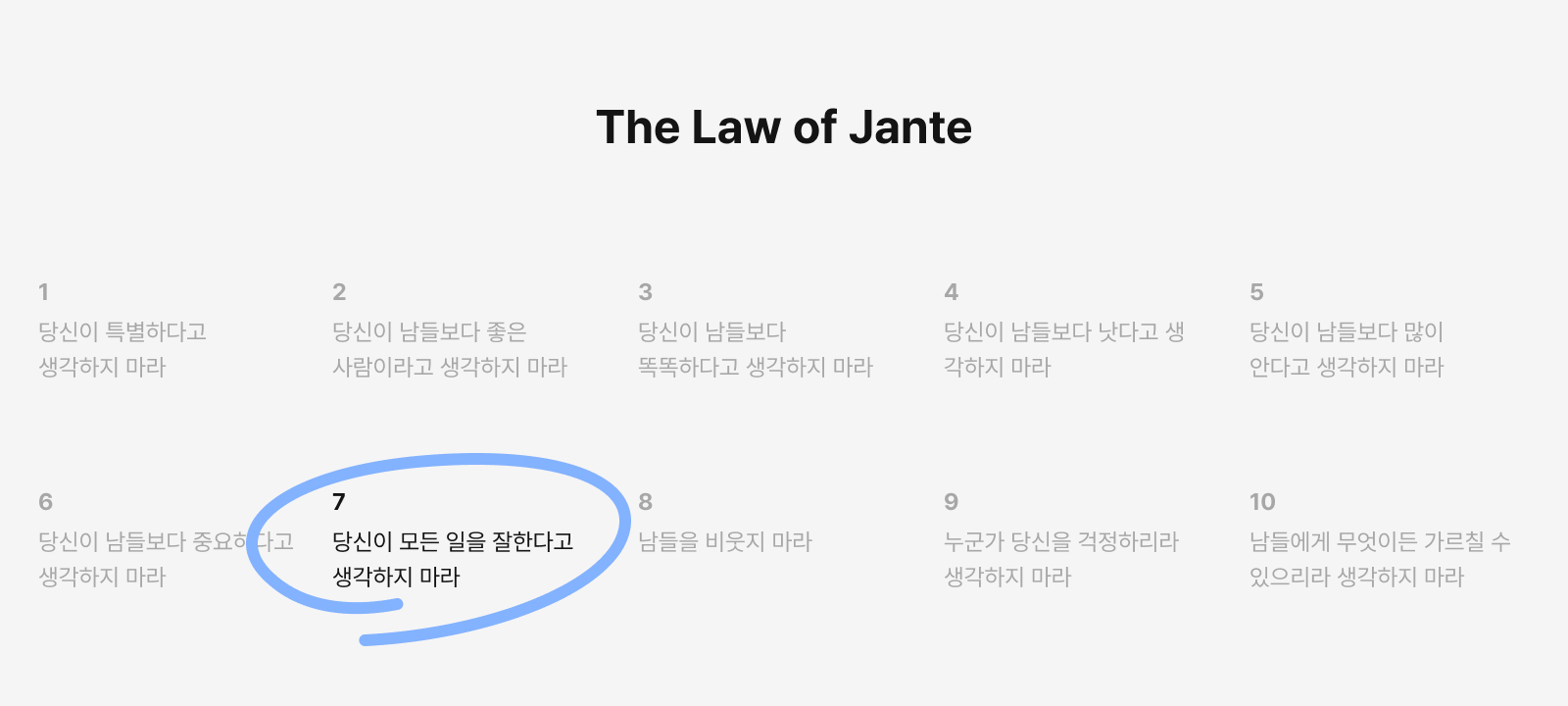

당신이 모든 일을 잘한다고 생각하지 마라

Rule No.7 of Law of Jante

마지막 약속은 우리 모두가 ‘모든 일을 잘한다고 생각하지 않는다’인데요, 스칸디나비아 반도 국가에 존재하는, 얀테의 법칙이라는 10가지 생활 규범에서 가져왔습니다. 그 중에서 Rule No.7은 ‘당신이 모든 일을 잘한다고 생각하지 마라’인데, FEVER팀에서는 이 문장을 두 가지 의미로 해석해서 사용하고 있습니다.

첫 번째는 말 그대로 자신이 모든 일을 잘한다고 생각하지 않는 것이에요. 예를 들어, 내가 UX Manager라고 해도 서비스의 전반적인 기획과 프로젝트 관리는 PM Manager가 훨씬 잘할 거라는 얘기죠. 또 다른 예시로 내가 아무리, 어느 누구도 범접할 수 없는 미적 감각을 가지고 있다고 하더라도, 서비스의 전후관계를 파악해 사용자 경험을 설계하는 UX Manager보다는 못할 거라는 얘기에요. 서로의 영역을 존중해주고, 그 사람이 걸어온 역사와 가지고 있는 실력을 믿는다는 의미입니다.

두 번째는 그 사람의 할 수 있는 일임에도 불구하고 잘하지 못할 수도 있다는 의미에요. UX Manager로서 서비스와 Cycle의 총체적인 Visualizing을 담당하고 있다고는 하지만, 3d asset을 활용한 디자인은 잘하지 못하고, 백엔드 연구원이라고 하지만, 내가 사용하지 않는 언어에 대해서는 잘 모르는 것처럼요. 내가 더 잘할 수 있는 일이 있듯, 못하는 일은 쿨하게 인정하고, 다른 해결방안을 찾는 것이 훨씬 도움이 될 거라는 거죠.

이 부분은 FEVER팀이 탄생했을 때부터 나온 얘기였는데요, Agile 조직의 특성상, 모든 구성원이 서비스 기획부터 개발까지 함께 해야 하지만, 모든 구성원이 양질의 리서치와 탄탄한 기획을 할 수 없다는 것을 알고 있어요. 1st-Cycle 중 리서치를 힘들어하는 구성원이 있었고, 그 분은 항상 자신의 기여도가 낮은 것에 대해 미안한 마음을 가지고 계셨어요. 하지만 리서치와 기획이 끝나고, Service prototype을 만드는 2nd-Cycle & 3rd-Cycle에서는 아주 훨훨 날아다니셨죠.

각자의 본업(?)은 다른 누구보다 더 잘할 수 있음을 모두가 알고 있고, 또 인정하기 때문에, 힘들거나 어려움을 느낀다면 언제든지 동료에게 기대도 된다는 의미로 채택한 약속입니다. 모든 일을 잘할 수는 없으니까요!

You are not to think you are good at anything